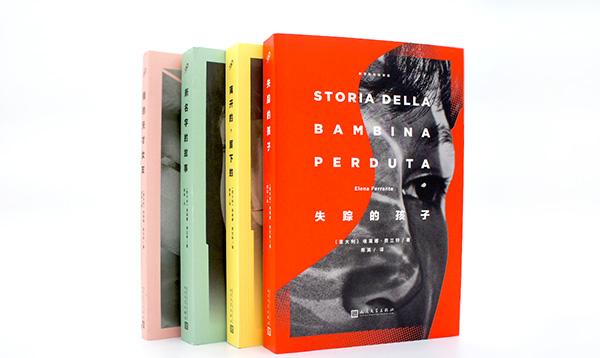

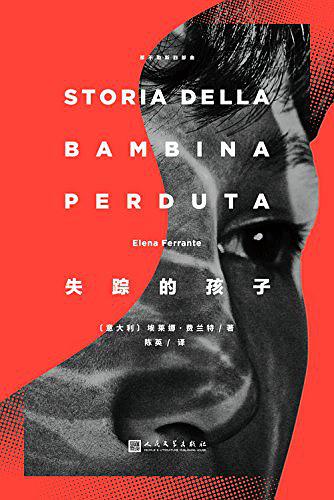

那不勒斯四部曲完结篇终出版:女人的故事真有这么长

来源:澎湃新闻 | 董远方 2018年06月27日17:06

那不勒斯四部曲又回来了,现在,让我们回到湿热、破败、脏乱又丰腴的那不勒斯。

从《我的天才女友》开始,两个女孩度过童年和青春、混乱与危机,在自己的性别内部和世界外部一路闯荡,终于来到了第四本中文译本《失踪的孩子》,也是四部曲中最厚的一本。女人的故事真的有这么长吗?看来是真的。

请放心,它还是好看的,费兰特写故事的能力有一种让惯常于阅读严肃作品的读者羞于承认的那种好看,它用故事的跌宕起伏包裹住了属于人类尤其是女人的丰盛情感末梢,和无限趋近与感性认知,而不是充满分析和例证的现实主义。这应该说是一种发明创造。

这种发明创造让人不再用理论解释也能理解了,一个女人与她的生长环境、家庭血缘、婚姻结构、社会与历史之间所能发生的肉体联系。这一切,本来就是活生生的,那不勒斯四部曲正在向人们证明,除了眼下的这种语言,它不应该用其他别的语言说出来。

回到第四本《失踪的孩子》,在这本书的大部分时间里,莱农又回到了那不勒斯。这位女主人公曾经以知识为唯一的武器,逃离混乱不堪、毫无希望的家乡,获得了事业、婚姻、体面的人际关系和社会地位。是什么让她又回到了“原点”?表面上看,是爱情。

莱农的爱情在一生中没有发生过很多次。费兰特的写作之所以诚实得让人尴尬,就在于她对很多问题不加掩饰的揭露。比如,人一辈子不会发生太多爱情,而追随自己的爱情三十年,也可能是一种充满了狂热和荒谬的过程。在费兰特的故事里,尼诺就是那个狂热和荒谬的种子,他曾经让莉拉离家私奔,陷入第一次全面的危机,莉拉这种凭着睥睨一切的直觉行事的女人,在费兰特的笔下,其实很少主动陷入危机。而当莱农以一个已经步入上流社会的作家身份,再次爱上尼诺的时候,那些不能被知识和经验、理想和原则解释的东西发生了,而这些是莱农和丈夫结合的基础——去市政厅登记结婚,而不是去教堂,是他们婚姻的一个比喻。

尼诺是“渣男”,逢迎任何女人,不错过一切性交的机会,用爱情合理化自己的欲望,看上去要对所有人负责但实际上又对谁都不负责任,这些特点费兰特在写作中一点也没有客气,不过这并不是要贬低女人们爱情的意思,如果像莉拉那样不被任何条框约束的女人,和莱农这种努力重塑自己的女人都会爱上尼诺的话,那看来尼诺是不可避免的,是女人生命里一次情欲的爆发。

情欲是生命中动荡的一部分,这一点和那不勒斯自带的混乱野蛮很相似,莱农曾选择把自己交给一个相对比较文明的社会和家庭,一种莉拉嗤之以鼻的生活。但是真的能把自己交出去吗?一种习得的思想继承和对文明的认同感,能够让人获得改头换面的生活。换句话说,谁不想离城市、艺术、沙龙、有学问的交谈、到处旅行、被认同的欢愉更近一点儿?但是对莱农这个被那不勒斯喂养大的女性来说,隐藏的代价是精神的虚伪和肉身的折磨,关于肉身的折磨,丈夫那种机器式性爱和做母亲的崩溃在第三部《离开的,留下的》里就已经讲了很多。而关于虚伪,费兰特更是把赤诚的揭露发挥到极致,有多少人谈论解放、革命、政权、理论与激情就好像真的明白自己在说什么一样?它属于身份的选择还是语言的繁殖?莱农在书里承认了自己的尴尬和虚伪——它们在莉拉的对照下无处遁形。费兰特在这个问题上进入的如此之深,一个伟大的作者,总是不动声色的开枪。 从这个角度讲,费兰特的写作也是野蛮的。

所以,让我们回到那不勒斯。不可否认的是,重新回来的莱农已经不是那个两手空空的小女孩了。她在一次又一次的失败中获得了一种稳定的平衡,这可能就是一种属于女性的成熟。另外,她在这里获得了一种新的身份,那就是一个观察者。

她观察友谊、观察童年的女友们、观察母亲和妹妹、在对尼诺失望以后也观察尼诺,在书里,费兰特给了她观察的机会,也适时地捂住她的眼睛。因此,很多令人大吃一惊的事情,是我们读者和莱农一起后知后觉发现的。这种写法时常让人眩晕,我们和莱农一起经历发现和欺骗,莱农真的只是一个小说人物吗?

从小到大,莱农和莉拉都互相观察,有时候用亲密的方式,有时候躲在暗处。这是女性友谊最有意思的地方。在挣扎不休的生活里,要说女性的本能是什么,可能就是与此同时观察别人,这里既有对别人命运的好奇,又有对自己所经历一切的怀疑。这种互相观察可以长出信任、支持、比较、嫉妒、疏远……在莉拉和莱农之间,没有人不想当那个观察者。

莉拉又一次成为了那不勒斯的“强者”,二进制和计算机让莉拉掌握了另一种计算世界的秘密,可以想象这在落后的那不勒斯是怎样一种权力。费兰特选择引入了和计算机相关的事情,这种看上去和整个环境格格不入的技术真是再适合莉拉不过了。莉拉,原本就是一个聛睨一切的“蓝色仙女”。她一边操纵那不勒斯的人际关系网,一边操纵着计算机技术,这种近身相博才是莉拉所要的复仇,那些属于理论的、政治家的、党派与宣言的东西在莉拉看来全是鬼扯,莉拉用最粗俗的方式和那不勒斯战斗,她没有任何退路可言。

那不勒斯是混沌的,善恶无法命名。革命者和恶魔都是小时候的玩伴,背后勾当高深莫测,但他们会一起出席婚礼和葬礼。莱农的妹妹甚至嫁给了索拉拉,黑社会兄弟之一。这里拒绝用被发明好的理论系统解释,幸好在经历了几次失败之后的莱农,重新拿起了用直觉行动的武器。不管是放弃尼诺生存艰难的时刻,母亲垂危还是遭遇地震,第四本《失踪的孩子》里的莱农都表现出了一种只属于成熟女人的力量感,只管行动的野蛮精神。在危机面前,那不勒斯又回到了她体内。

因此她不再抗拒她的血缘关系。母亲在面对疾病时的暴躁和软弱,让她找到了进入母亲世界的缝隙——恰好那时她刚刚生下和尼诺的孩子。母亲对莱农的爱是完全那不勒斯式的,由谩骂、蛮力、别扭的热情,和不由分说的行动组成。而回应这种爱的办法最终也只可能是,在母亲去世之后,把她的镯子始终带在手上。接受这种看上不那么高贵的爱,就像接受那不勒斯的血液在体内冲撞。

不可否认的是,第四本并不是一本讲述从光鲜的城市生活退守到充满野蛮力量的那不勒斯的回归之旅。费兰特从不在写作中做这样的矫饰。

几十年过去了,那不勒斯变好了吗?从尼诺的口中,它正在变得正常有序起来,而在莉拉的形容里,它依然肮脏腐烂,罪恶变本加厉。有人从富有变得潦倒,有人,例如莉拉的哥哥、莱农的弟弟妹妹们,过上了光鲜的日子。有个情节是这样的,莱农的母亲病危,作为女婿的黑社会头子要把母亲送到高级的私人医院,而莱农的情人,孩子的爸爸尼诺却坚决反对这种沾满了脏钱的机构和特殊化医疗对待,因为这和他的政治立场不符。最终是黑社会们,而不是某种政治理念帮莱农母亲良好地度过了生命末期。这个充满讽刺的场景,在很多讲述中产阶级的文本里可能会变成笔下一个刻意的笑话,但在费兰特笔下“毫无原则的真实”里,现实就是这样赤裸裸地砸下来。

莱农的角色始终处在混沌之中,不管是在意大利的政治运动中,还是在那不勒斯和黑社会恶势力的战斗,莱农总是被推着选择某种立场,被感染着有了某种行动,把别人的声音渐渐地变成了自己的声音。以至于在最后一场与莉拉合作的战斗中——她们都觉得自己长大成人,有了社会地位和权力,无论如何能赢——她一边与莉拉亲密无间地用文字发起战斗,一边偶尔怀疑自己的立场,和时刻怀疑着莉拉不是出于友谊,而是在利用自己。这些想法对她的激励和折磨是同样分量的。可能只有女性,最真实的女性才会以这样的方式参与政治与历史,这是政治宣言和历史书上不会讲的故事。

这场战斗失败了。这是场想用童年梦想做武器冲破现实的战斗。“成为一个使用语言就像使用利剑的人,通过写作获得声誉、金钱和权利。”在书中,费兰特写,莉拉一直高估了一种力量——文字、写作还有书籍,“她一直看起来那么清醒,那么成熟,现在她终于放下她的童年了。”

童年并不是在童年消逝的时候结束的。它会以怎样的方式贯穿一生呢?当母亲离去,当女人们不再是一个女儿,而成了一个真正的母亲的时候,她们会变得成熟而强大,也会渐渐感到,只有时间和逝去是永恒的。衰老会让人变得柔软虚弱,但不会和童年这只离弦的时间之箭相逢。

以上种种,只是《失踪的孩子》中故事拼图的一角,这本信息量极其大的书,给每个人物的命运都交代了去处。整本书最令人心碎的地方,“失踪的孩子”从哪里来,又会去往哪里,将会是最让人心颤不已的部分。

至此,我们终于和那不勒斯四部曲走完长长的一路, 虽然仍然不知道作者埃莱娜·费兰特究竟是谁。但是这种“毫无原则”的写作,让人不得不觉得,作者的存在,就是书中世界真实存在的明证。

好消息是,费兰特最近接受了给《卫报》写专栏的邀请,在她的文章里,她确实是一个女性,有几个女儿,她仍在继续写作。这真让我们读者松了口气,能和创造出这样故事的作者生活在同样的时空里,让人觉得安心。